OPアンプ出力DAC タイプOP 回路図1 部品表1

D/A部

部品実装図

基板パターン図1(半田面)

基板パターン図2(部品面)

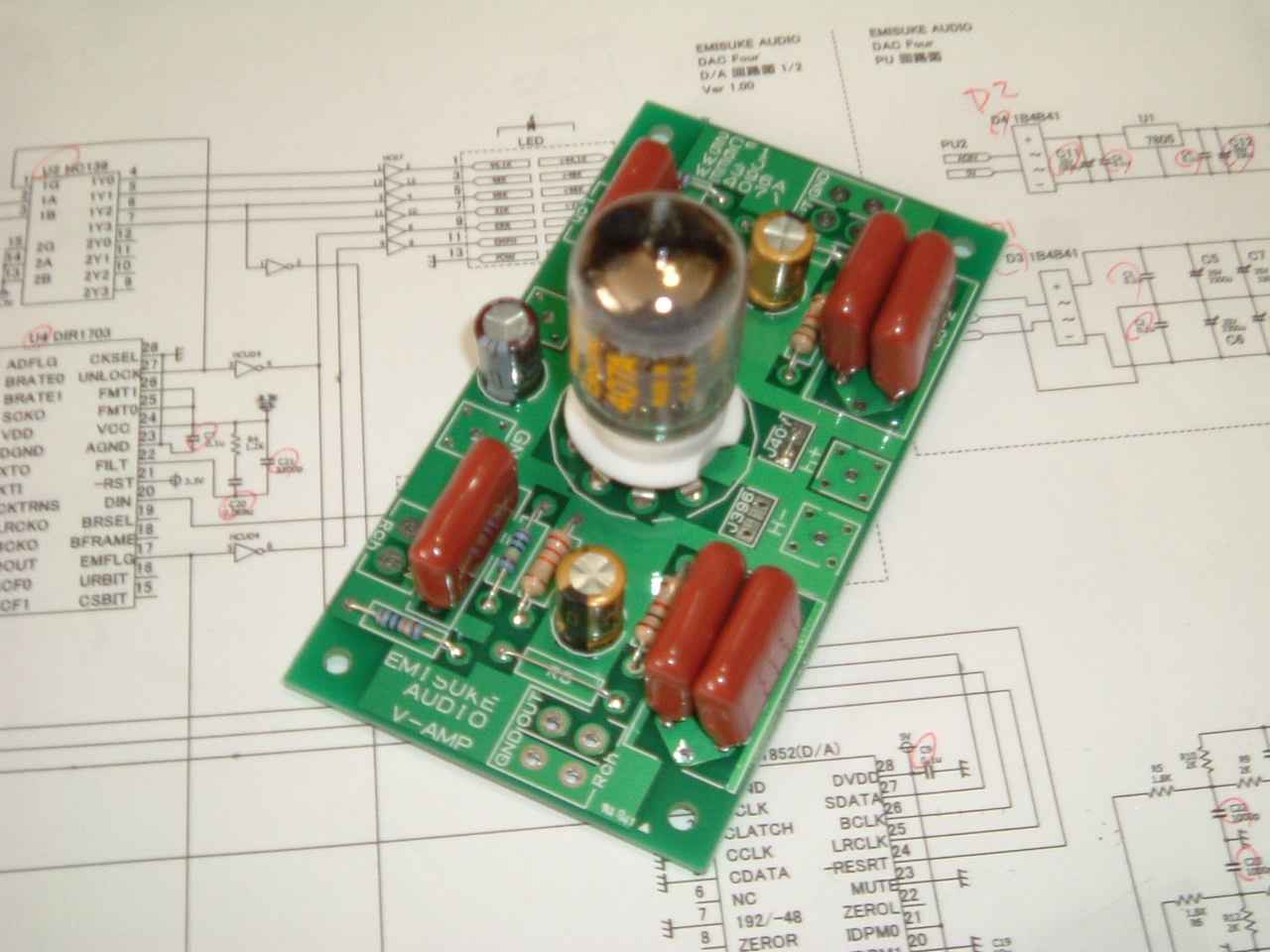

真空管BUF部

部品実装図

基板パターン図1(半田面)

基板パターン図2(部品面)

データーシート

DIR1703

AD1852

OP275

OSC

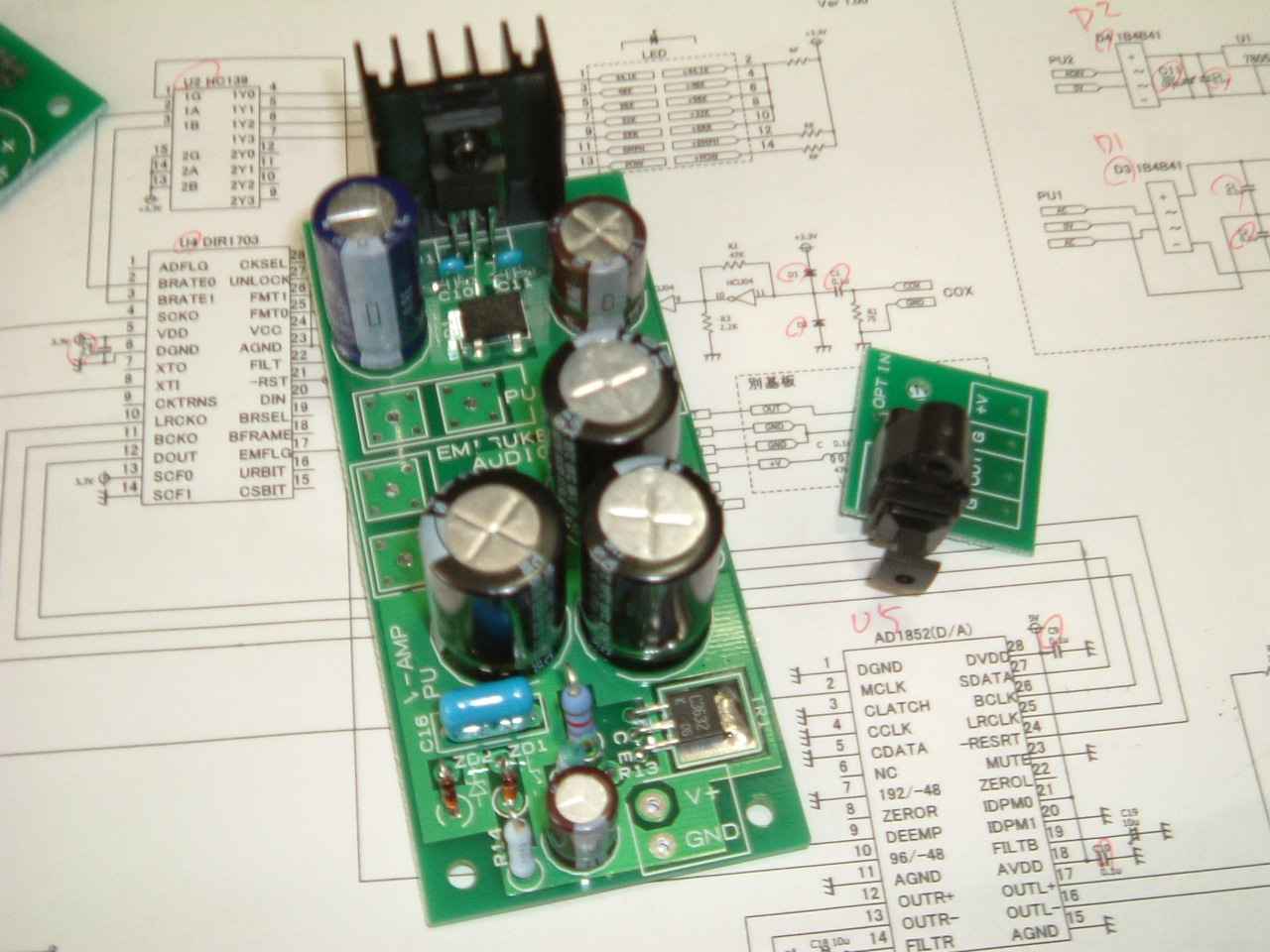

本組立て説明中の写真は、初期動作確認用製作品で配布セットタイプAでの組立て写真です。

写真で紹介している基板は、初期試作基板で配布する品とは、シルク印刷が多少違います。

基板シルク図は、上記部品実装図を参照願います。

また、組立て説明写真には、動作確認用で部品セットに付属しない部品が実装されている箇所があります。

配布部品セット内容は、部品表を参照願います。

1、部品確認

最初に部品表と現物とを照らし合し全部品が有るか確認願います。

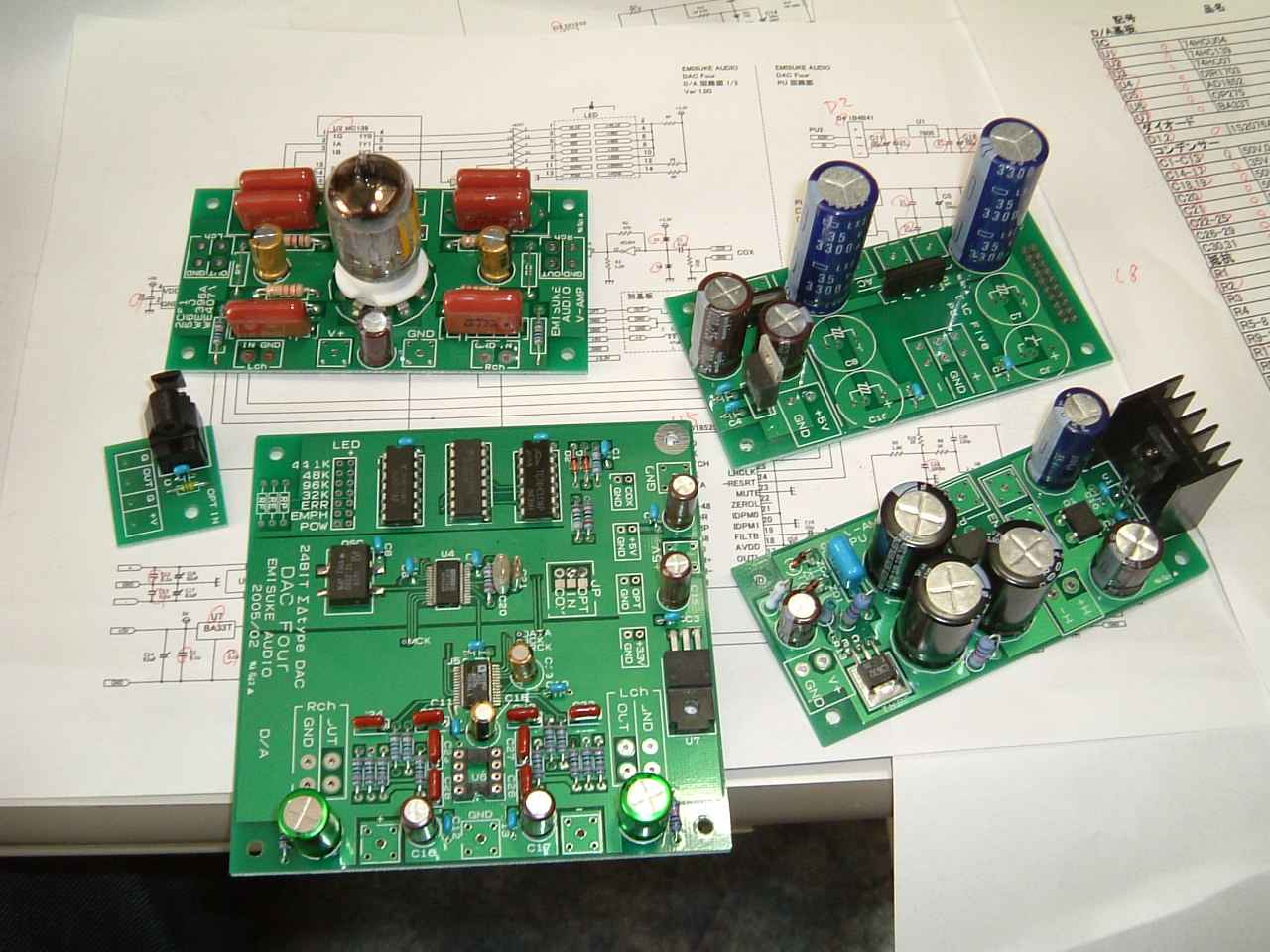

基板は、OPTIN部、D/A部、D/A部電源、真空管部、真空管部電源の5枚です。

タイプA〜Dは5枚

タイプOPは3枚

です。

2、SSOP ICの取り付け

表面実装部品(SSOP)2つを最初に取り付けます。

本品組み立てで一番難しい所です。

逆に、SSOPの取り付けが成功したら、90%は完成したも同じです。

他の部品を取り付けた後では、実装不可能ですので、一番最初に取り付けてください。

その次に、OSCを取り付けます。

上記と同様に、テープで貼り付けてハンダ付けすると楽です。

SSOPを手ハンダで取り付ける方法は色々ありますが、私の方法をご紹介いたします。

ただし私の方法は、少し荒い方法ですのでご自身の責任で実行願います。

他の取り付け方法の紹介ページも参考に実行願います。

Web上で色々紹介されています。 一例をあげておきます。

SSOP半田付に、半田吸い取り線及び拡大鏡が必要です。

SSOP半田付手順

1、まずICをテープにて基板に固定します。

ICの足が基板パターンとピッタリ重なる様に貼ります。

この貼り方が成功の鍵です!

何度も確認してズレが無い事を確認してください。

ICの足が基板から浮いていない事を確認して、浮いていたら爪の先などで押さえ基板に密着させてください。

2、ICの足の先端に半田を盛り基板と半田付けします。

この時、隣のIC足に半田が付いても気にしないで確実に全足を基板と半田付けします。

だだし出来るだけ手早く行ってください。

足のつけ根部分に半田をつけると、取り切れない場合がありますので注意願います。

出きるだけ足の先の方を半田付けします。

3、次に、半田吸い取り線を用意し、ICの足に当て、今付けた半田を吸い取ります。

この時、隣のIC足とブリッジしている半田が無くなるまで行います。

4、ICの取り付け確認を何度も念入りに行ってください。

5、半田ヤニが基板に残りますが、アルコールで拭くと綺麗になります。

(上記、写真は取り付け例ですので、以前の写真の流用です。)

6、今回は、2個のSSOP ICを取り付けます。当然ですが両方正常取り付け出来て動作します。

3、SSOPが付きましたら他の部品をどんどん半田付けしていきます。

背の低い部品より取り付けた方が良いです。

本基板は、添付部品以外の部品へ交換する場合を考慮して、複数の取り付け穴が開いています。

特にコンデンサーを取り付ける場合は、穴を間違えない様注意願います。

基板パターンを確認して部品取り付け願います。

また極性の有る部品は、くれぐれも間違えないよう取り付けてください。

添付部品の中には、足がフォーミング(基板挿入用に曲げ加工されている)品が含まれていますが、

基板穴間隔は、部品足を付根から真直ぐ伸ばした状態で挿入出来るよう設計しています。

TR1の放熱フィンをハンダ付けします。

(上記、写真は取り付け例ですので、以前の写真の流用です。)

注意 不具合情報

基板のシルク図に一部間違えがあります。

C16の極性が逆になっています。

実装時には注意願います。

基板実装図は、修正済みです。

4、JP接続

光入力又は同軸入力のどちらを入力信号にするか「JP」端子を接続して選択します。

OPT−IN 又は COX−IN のどちらかをジャンパー接続します。

(入力を増やしたり等SW等で切り替えれる配線も出来ます)

5、J396、J407の接続

J396、J407は、ヒーター電源と真空管ヒーターとの接続を行っています。

使用真空管が、407Aの場合は、J407を接続

使用真空管が、5670の場合は、J396を接続 します。

必ずどちらか片方のみ接続してください。両方接続すると壊れます。

6、LED用端子

基板穴は、14ピン、フラットケーブル用コネクターを実装出来る様設計しています。(コネクター未添付)

また、電源電圧は、+3.3Vです。LED用抵抗は、未添付ですので、ご用意される時に注意願います。

7、D/A PU基板のC7−10は、コンデンサー増設用です。

購入者の方で必要なら増設願います。耐圧25V以上品を使用願います。

使用銘柄、容量で音質が変ります。

これで基板部分の完成です。

動作確認

1、電源確認

電源基板にトランスを接続して電源を入れます。

煙や臭いに気おつけて異常時はすぐに電源OFF出来る状態で作業します。

問題無ければ各出力電圧を確認してください。

V+・GND間 約+150V

+5V・GND間 約+5V

H+・H−間 約6V 又は 約20V

問題無ければ、基板どおしを接続します。

接続後、再度電圧確認を行います。また異常時はすぐに電源OFF出来る状態で作業します。

2、LED未接続ならアンプに繋ぎ音で確認するしか無いですが、

LEDを接続している場合は、

CDよりの信号未入力時:ERR点灯、32K、44.1K、48Kは消灯で正常です。

CDよりの信号あり時:ERR消灯、44.1K点灯で正常です。

注意!!!!

真空管を抜いた状態では電源を入れないでください。

真空管が付いている状態で適正電圧、電流が流れます。

感電にはくれぐれも注意願います。

真空管回路には、高圧がかかってます。

配線接続例

その他、注意事項

配布部品は、デーピング品よりの切り出し品が含まれていので、部品足長が短いものもあります。(実装には問題なし)

参考

筆者製作品での真空管部電圧参考値(+−10%程度の値で正常です。)

プレート電圧 約151V(対GND間)

カソード電圧 約45V(対GND間)

間違えやすい部品

組立て時に間違えやすいと思われる部品です。注意して組立て願います。

左側:1S2076A 右側:RD75E(側面に「75」と印刷されています。

RD75Eの「75」表示は、ロットにより縦印刷品と横印刷品が混在しています。共に同じ規格品です。

取り付け間違いを起こすと他の部品が壊れます。十分注意願います。

47uHインダクター

その他必要品

音だしする為には、本部品セット以外に材料が必要です。

(1)電源トランス

8V−0−8V、0.5A アナログ回路用 (11V−0−11Vまで使用可能です。)

0−8V、0.5A デジタル回路用

0−8V、1A 又は 20V、1A 真空管ヒーター回路用

0−120V、30VA 真空管回路用 (安価な絶縁トランスがおすすめ)

下記品などが使用出来ます。

ノグチトランス PM082(8V、2A)

PM30WS(120V、30VA)

PM081W(8V、8V、1A)

参考写真

使用トランスが、シールドなしの場合、フラックスの影響を考慮し基板より十分離してください。

(2)その他

・線材

・ケース

・いろいろです。

Q & A(製作上のQ&Aです。)

・Q1

D/A基盤のC30,31の25V100μFのコンデンサーですが、部品表では「タイプA-Dでは使用しないでショートする」

となっていますが、回路図等では装着されています。

どちらが正しいのでしょうか?

A

C30、31ですが、

・真空管バッファーを通さないOPアンプ出力の音を聞く場合には、実装します。

・真空管バッファーに接続し、DAC出力とし真空管出力の場合には、

真空管バッファーの入力にもコンデンサーが入っていますので未実装(ショート)でOKです。

回路図は、全部品使用で記入しておりました。